Le coeur économique : la mine du Rancié au sein de la vallée de Sem

Entre

la Pique

d’Endron et le pic du Garbié de Brésoul, on suit une direction

nord-est en

dominant de part et d’autre des versants couverts de rhododendrons et

de

myrtilles, végétation typique de la reconquête des estives par le

milieu

naturel.

Lorsqu’on

arrive au

niveau du pic du Garbié de Brésoul, la crête se sépare en deux

parties :

la branche occidentale court jusqu’au pic de Risoul où elle se perd

dans le

système complexe de falaises calcaires qui plongent dans la vallée du

Vicdessos. La branche orientale s’incurve vers le nord-est en direction

de

Laramade, point de confluence du Siguer et du Vicdessos. Les deux

parties

enserrent l’étroite vallée de Sem sur le flanc de laquelle s’ouvrent

les

galeries de la mine de fer du Rancié. Cette mine

aujourd’hui désaffectée était connue dès

l’Antiquité :

3 bas fourneaux et

10 emplacements de

charbon-nage datant du 3ième siècle ont été mis

à jour entre Sem et

Lercoul. La richesse et la qualité de son minerai, de la pure hématite

rouge ou

brune, associée à de l’oxyde de manganèse, permettait l’obtention d’un

acier

résistant à l’oxydation.

Lorsqu’on

arrive au

niveau du pic du Garbié de Brésoul, la crête se sépare en deux

parties :

la branche occidentale court jusqu’au pic de Risoul où elle se perd

dans le

système complexe de falaises calcaires qui plongent dans la vallée du

Vicdessos. La branche orientale s’incurve vers le nord-est en direction

de

Laramade, point de confluence du Siguer et du Vicdessos. Les deux

parties

enserrent l’étroite vallée de Sem sur le flanc de laquelle s’ouvrent

les

galeries de la mine de fer du Rancié. Cette mine

aujourd’hui désaffectée était connue dès

l’Antiquité :

3 bas fourneaux et

10 emplacements de

charbon-nage datant du 3ième siècle ont été mis

à jour entre Sem et

Lercoul. La richesse et la qualité de son minerai, de la pure hématite

rouge ou

brune, associée à de l’oxyde de manganèse, permettait l’obtention d’un

acier

résistant à l’oxydation.

Par la charte

de 1293, les comtes

ont reconnu « omnibus

et singulis habitatoribus »

aux

habitants le droit

-de

travailler dans les mines de la vallée

-de fabriquer et

d'aiguiser tout instrument de fer

-de faire du

charbon de bois

-d'exporter le fer

hors de la vallée

C’était

conforme au le régime d'utilisation communautaire des richesses

minérales,

coutumier dans l'ensemble des Pyrénées et également avec les droits

d’usage en

vigueur sur le plan agricole. Chaque

mineur disposait du produit de son travail (on a pu parler de

« la mine

aux mineurs »), mais la "police de la mine"

était sous

contrôle des consuls.

Entre

le 13ième et le 19ième

siècle, les modes

d'exploitation de la mine n’ont guère évolué: l'équipement du

mineur était

constitué d'une hotte sur le dos, d'une lampe à la bouche, d'une pioche

sur

l'épaule, d'un briquet, d’amadou, de coton, et d’une petite corne

remplie

d'huile d'olive (venue d’Espagne) à la ceinture. Les mineurs étaient

membres

d'une corporation très fermée où l’on entrait par le mariage. Ils

faisaient des

journées de sept heures en hiver et onze heures en été. Les pierriers

ou

piqueurs attaquaient la mine, les gourbatiers

transportaient le

minerai à raison de 90 à 100 Kg par voyage en se hissant sur une rampe

de

quatre cents à six cents mètres de long avec une pente à 80% , la lampe

aux

dents. Tous vivaient dans l'angoisse des éboulements. Il y avait en

moyenne une

soixantaine d’accidents par an avec un ou deux morts et des dizaines

d'handicapés à vie.

Au début

du 19ème siècle l’activité industrielle de la

Haute Ariège

était à son apogée,

et la démographie

à son maximum (on peut presque parler de surpeuplement).

La forêt, qui semblait une

ressource

inépuisable, était utilisée pour des besoins quotidiens des habitants.

La quête

de bois pour faire chauffer la marmite était dévolue aux jeunes filles

et aux

femmes. Après la mise en place du Code Forestier, ce sont elles qui se

sont

trouvées confrontées aux gardes chargés de faire respecter la loi.

Certains

jouaient du prestige de leur uniforme vert pour faire payer aux

contrevenantes

l'amende prévue en nature. Leurs frasques croustillantes ont été

étalées devant

les tribunaux.

Mais surtout la forêt

était pillée pour

alimenter les forges en charbon de bois (chaque forge engloutissait 100

hectares de forêts par an). Conséquences de cette intense

activité : une

réduction drastique du domaine forestier et une évolution de la

répartition des

espèces. Le pin sylvestre cède la place au hêtre, espèce privilégiée

pour ses

qualités à la fois physique (la droiture des fûts facilite

leur débardement

par les glissières ou par les animaux) et

chimique (c’est un bois de meilleure

qualité pour

le chauffage et le charbon de bois).

Une exception notable : au 17ième

siècle, on a reboisé

en sapins les environs de Lercoul, et on peut encore voir cette vieille

futaie

de sapins

Mais surtout la forêt

était pillée pour

alimenter les forges en charbon de bois (chaque forge engloutissait 100

hectares de forêts par an). Conséquences de cette intense

activité : une

réduction drastique du domaine forestier et une évolution de la

répartition des

espèces. Le pin sylvestre cède la place au hêtre, espèce privilégiée

pour ses

qualités à la fois physique (la droiture des fûts facilite

leur débardement

par les glissières ou par les animaux) et

chimique (c’est un bois de meilleure

qualité pour

le chauffage et le charbon de bois).

Une exception notable : au 17ième

siècle, on a reboisé

en sapins les environs de Lercoul, et on peut encore voir cette vieille

futaie

de sapins

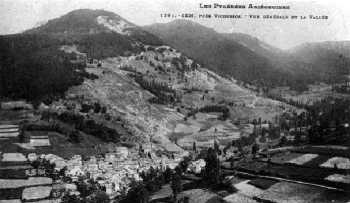

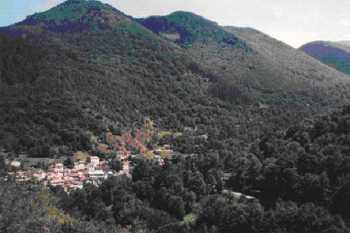

Depuis la

fermeture de la mine en 1931, la forêt a regagné du terrain tandis que

le

village se dépeuplait comme on peut le constater en comparant les deux

clichés

ci-contre, pris à un peu moins d’un siècle d’intervalle

Depuis la

fermeture de la mine en 1931, la forêt a regagné du terrain tandis que

le

village se dépeuplait comme on peut le constater en comparant les deux

clichés

ci-contre, pris à un peu moins d’un siècle d’intervalle