La femme

puissance maléfique

La femme

puissance maléfique

La

plupart des personnages féminins présentés jusqu’à maintenant étaient

soit des victimes (Pyrène, les tres sorores) soit des héroïnes

bienfaisantes. Avec les Encantadas, nous avons commencé à aborder des

figures plus noires ; continuons avec la série des croquemitaines,

jeteuses de sort et autres esprits malins.

Un peu partout dans les Pyrénées (comme ailleurs !) les parents ont recours à des personnages terrifiants pour se faire obéir de leurs enfants. La plupart de ces êtres sont nocturnes et d’apparence monstrueuse, sans sexe déterminé; on peut toutefois remarquer que leurs noms sont souvent à consonances féminines : la Sarra-mauca, la Cauca-Vielha (vieille chose), la Pesadilla (décrite comme une boule informe et velue), la Hantaoma, la Malombra (qui apparaît sous forme d’une bête noire ou rouge aux contours imprécis), la Glari, la Popoïo dans le pays de Foix, la Garamiaota, et enfin la plus étonnante peut-être de toutes ces peurs à l’aspect bizarre, la Came Cruse (jambe nue), qui se présente sous la forme d’une jambe affublée d’un œil ! Cette terminologie s’intègre dans une vision du monde où la femme est associée à la nuit (les fées aussi sont des êtres nocturnes). Remarquons que le pays basque fait encore exception puisque la nuit est le règne de Gaueko.

Parfois, l’être terrifiant qui déclenche les peurs enfantines est clairement une vieille femme méchante, qui emporte les désobéissants dans son grand sac : la Mamu au pays basque est sœur jumelle de la Trimarde du Comminges, de la Mamet de Foix ou de la Cofa qui sévit dans le Plantaurel. Elles ressemblent aux sorcières dont on va maintenant parler, mais elles ont un rôle plus spécifique et une nature plus vagabonde : elles cheminent la nuit, à l’affût des mères de famille grondant leur progéniture.

La fonction remplie est ici sans ambiguïté : il s’agit de renforcer l’autorité parentale, et de faire respecter un certains nombres d’interdits posés par les mères. Les croquemitaines symbolisent l’ambivalence de la relation qui lie les enfants à leur mère : cette dernière est à la fois protectrice et aimante comme Marie, et menaçante comme la Mamu. Il n’est donc pas étonnant que les croque-mitaines soient plutôt des femmes, puisque l’éducation des jeunes enfants est plutôt du ressort de la mère.

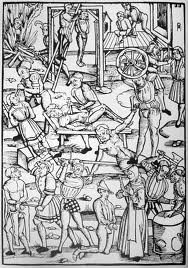

Avec les sorcières on entre dans un domaine où contes et réalité interfèrent, parfois cruellement. Pendant très longtemps, on pensait que les catastrophes et les maladies étaient dues à des ensorcellements. Cette histoire de la Haute Ariège a probablement pour origine une catastrophe réelle à la mine de fer du Rancié.

A

l’époque de Fébus vivait à Goulier une sorcière très puissante, nommée

Margot Franc, dont le grand-père avait été condamné comme hérétique.

Elle avait une fille laide et bossue qui tomba amoureuse du plus beau

garçon du pays ; voyant sa fille dépérir, la sorcière proposa un marché

au jeune homme : elle lui fournirait le moyen de trouver le meilleur

filon de la mine à condition qu’il devienne son gendre. Le garçon

promit, trouva le filon … et oublia la promesse faite. La bossue

désespérée se pendit et la mère se vengea en provoquant un éboulement

qui tua le jeune mineur, ainsi que tous ses compagnons.

On avait recours à des incantations pour surveiller celle qui voulait vous donner du mal. Quand elle passe près de vous et quand elle étend le bras pour faire sa mauvaise œuvre, dites en vous-même : « Que le Diable te souffle au derrière. ». Aussitôt, la sorcière pâtit cent fois plus que vous n'auriez pâti, et vous n'aurez plus rien à craindre d'elle.

Voici une des nombreuses histoires de malédiction qui concerne l’Aneto et que racontent les anciens autour du « fogaril », l’âtre aragonais.

Une terrible épidémie de peste avait jadis anéanti une communauté au pied de la « montagne maudite ». Seules deux vieilles femmes survécurent. Comme elles ne reçurent ni gîte ni soutien dans les hameaux alentour, elles lancèrent une malédiction : les estives de Goriz furent à jamais recouvertes de neige, empêchant les troupeaux d'y paître et privant les égoïstes de moyens de subsistance.

Les vieilles femmes de cette légende sont-elles des sorcières ? La puissance dont elles disposent, associée à leur grand âge, incite à les placer dans cette catégorie. Mais la malédiction qu’elles lancent apparaît plutôt comme une juste punition et elles remplissent la fonction, souvent attribuée aux vieilles personnes, qui consiste à mettre les humains à l’épreuve de la charité.Le conte suivant qui provient du Vallespir montre qu’il faut se méfier des vieilles dames qui formulent une requête et qu’il ne suffit pas d’être charitable… Il faut aussi avoir du discernement, et savoir reconnaître une vraie sorcière lorsqu’on la rencontre !

Trois frères partent chercher fortune, chacun de son côté en laissant à une croisée de chemins un flacon d'eau claire que leur a donné leur père et qui se troublera si l’un d’eux a des ennuis. A la nuit, l’aîné arrive dans un bois où il allume un feu. Surgit une très vieille femme, qui demande à se chauffer ; le garçon la laisse approcher, et accomplir le rituel magique qui le place sous son pouvoir. Le scénario est identique avec le deuxième frère, mais le plus jeune déjoue la ruse de la vieille et délivre ses deux frères.

On peut constater la quasi absence dans les contes pyrénéens de vieilles femmes bienveillantes. De façon un peu schématique, l’homme pyrénéen, après avoir épousé une fée, va inéluctablement se réveiller un beau matin dans le lit d’une sorcière.Peut-être est-ce dû à la rudesse de la vie montagnarde : mariées tôt, se retrouvant vite à la tête d’une nombreuse progéniture et travaillant dur, les habitantes des montagnes pyrénéennes vieillissent prématurément et présentent bientôt l’aspect physique de la sorcière.

Lisons plutôt ce portrait d’une mendiante :

On aurait pu compter les muscles et les tendons de ses membres ; le soleil avait desséché sa chair et roussi sa peau ; elle ressemblait au roc contre lequel elle était assise […] un front plissé de rides comme l’écorce d’un chêne, sous ses sourcils un œil noir et farouche, une filasse de cheveux blancs pendant dans la poussière (TAINE, voyage aux eaux des Pyrénées, 1855)